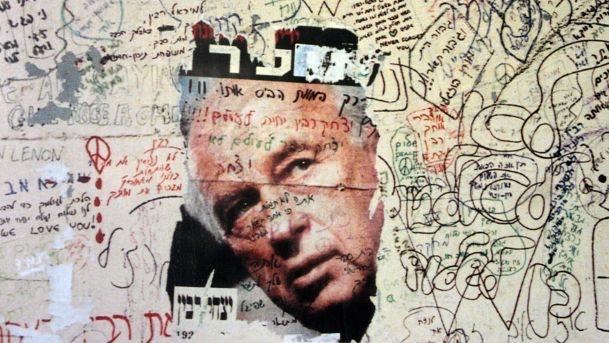

En 60 ans de carrière, Yitz’hak Rabin laissa plusieurs discours mémorables. En 1967, il fascina la nation par les mots qu’il prononça au sommet du Mont Scopus, gratifiant «les hommes et non le métal» de la victoire israélienne lors de la guerre des Six Jours; en 1993, il électrisa le monde à la signature des accords d’Oslo à la Maison-Blanche, en déclarant « Assez de sang et de larmes, assez!» avec Yasser Arafat à ses côtés; un an plus tard, invité en compagnie du roi Hussein de Jordanie par le Congrès [américain], Rabin enchanta une fois de plus l’assistance en ouvrant son allocution par ces phrases poignantes concernant le combattant devenu bâtisseur de paix qu’il était: «Moi, numéro d’identité militaire 30743… un soldat dans l’armée de paix.»

Du bon usage du franc-parler

Mais ce n’était pas vraiment un grand orateur. […] Pour marquer le 20e anniversaire de l’assassinat de Rabin, le linguiste israélien et spécialiste de l’argot Rubik Rosenthal a récemment collationné son “dictionnaire complet”. Au nombre des plus retentissants de ses “tabacs”, citons ses consignes lors de la première Intifada: «Brisez-leur les bras et les jambes»; et, pour le siège de Beyrouth: «Serrez, serrez»; ainsi que ses sinistres remarques sur Gaza, avant Oslo: «Mieux vaudrait qu’ils s’engloutissent dans l’océan». «Sans la Cour suprême et l’association B’Tselem [1], Arafat prendrait soin des terroristes», avait-il prédit à tort.

Les colons sur le Golan étaient [des éléments] «moteurs»; les colonies juives en Cisjordanie «Ariel, Emmanuel et Shlemiel [2]»; et les Israéliens vivant en Amérique «une bande de dégonflés». La bouche de Rabin ressemblait à la gueule d’un pitt-bull ne lâchant jamais prise, surtout si vous vous appeliez Shimon Pérès – son perpétuel rival, qu’il badigeonna pour l’éternité de goudron et de plumes en le traitant d’«indécrottable conspirateur» […]. «On ne se fait pas chef de file en pleurnichant», rétorqua-t-il quand Pérès s’en plaignit. Même Yossi Beilin, coupable de complicité, porta dès lors l’étiquette de «caniche de Pérès».

Rabin ne mâchait pas ses mots, ne s’embarrassait pas d’amabilités et n’avait aucune patience pour les fauteurs de lamentos ou de délais. […] «Son cœur et sa bouche étaient les mêmes», comme le dit la Mishna [3]. Même s’il s’empêtrait parfois en de longues circonvolutions, il faisait pour les journalistes l’interviewé idéal: en vous accrochant assez longtemps, vous étiez à peu près sûr obtenir un nouveau diamant brut qui mettrait quelqu’un en pièces et ferait les délices des autres.

Une vie taillée dans le granit

Mais les célèbres sarcasmes, piques et insultes de Rabin n’étaient que de petits trucs destinés à attirer l’attention sur le roc de solide sens pratique qui gisait dessous. C’est ce qui fit de lui une figure si populaire parmi ses compagnons d’armes et ses pairs sur la scène internationale. Il se montrait aussi candide et honnête en privé que dans ses déclarations publiques. Il était fiable et tenait parole: quand Rabin vous promettait quelque chose, à en croire la plupart des gens, c’était de l’or en barre.

Il parlait “dugri”, cette lingua franca dans laquelle vous exprimez haut et fort ce que vous avez en tête, et au diable le reste! D’origine turque et importé via l’arabe, le mot signifiait au départ, “direct”; qui parle ainsi ne peut donc que viser droit. Le terme était d’usage réservé à ceux qui vivaient en Palestine mandataire et en vint à définir les sabras originels, cette première génération de Juifs en majorité ashkénazes nés et forgés de neuf dans leur antique patrie.

Rabin était, à plusieurs égards, le prototype du sabra [4]; et le locuteur par excellence du parler net, “dugri”. La professeur Tamar Katriel, de l’université de Haïfa, notait dans ses Dialogic Moments: From Soul Talks to Talk Radio in Israeli Culture: «Bien qu’il y eût d’autres politiciens israéliens tout aussi rudes, c’est la figure de Rabin qui s’est gravée dans la mémoire d’Israël comme l’épitomé du sabra au parler dugri, un homme n’hésitant jamais à dire ce qu’il pensait et pensant toujours ce qu’il disait.»

La vie de Rabin dessine la carte de la fondation d’un nouvel État, dont elle pointe les jalons sur la route; ses références de sabra étaient à nulles autres pareilles. Né à Jérusalem de parents militants socialistes, il grandit dans une pauvreté de bon aloi à Tel-Aviv [5]; acquit en fidèle sioniste son diplôme d’agriculteur à l’école supérieure d’agriculture de Kadoorie; rejoignit à seize ans la mythique unité combattante d’élite du Palma’h [6]; passa le temps requis en détention sous le mandat britannique; s’illustra à vingt-six ans en légendaire commandant de brigade contribuant à sauver Jérusalem; fut nommé à trente-deux ans général de division; devint à quarante-et-un ans chef d’état-major des Forces de Défense d’Israël; puis fut trois ans plus tard l’architecte de la victoire des Six Jours et une fois encore le libérateur de Jérusalem. Mais ce n’était que le début.

Quand Rabin arriva aux États-Unis en 1968 en tant qu’ambassadeur, les Américains prirent un électro-choc. C’était le garçon des affiches du miracle sioniste, un Maccabée des temps. modernes, un Ari ben Canaan incarné par Paul Newman [7]. Avec son sourire timide, son allure de garçon bien élevé, sa réputation militaire et sa franchise vivifiante, Rabin fit sensation à Washington. À la différence de certains de ses successeurs, il ne parlait pas l’anglais avec l’accent de New York ou de Miami: et nul ne pouvait s’y tromper et le prendre pour un hybride américano-israélien. […] Ce pays ne lui était [cependant] pas étranger: son père, né en Ukraine, avait passé une douzaine d’années aux États-Unis avant de s’engager dans la Légion juive en Palestine; et lui-même avait fait plusieurs séjours en Amérique au cours de sa carrière à l’armée.

Le rapport à la diaspora

Il n’en restait pas moins que son comportement typiquement sabra, israélo-centré et suspicieux envers la diaspora fut évident dès le départ dans son rapport à la fraction organisée des Juifs américains: «La réalité que j’ai découverte m’était étrangère», observe-t-il dans Pinkas Sherouth [8]— son autobiographie curieusement non-traduite. Et encore: «Les Juifs ont conservé les mœurs traditionnelles de la diaspora et fonctionné en groupes de pression. Chaque président à eu son “juif de cour”, lequel avait son oreille et servait de courroie de transmission avec les Juifs comme, de surcroît, de représentant d’Israël vis-à-vis du président.» Imaginez semblables propos tenus aujourd’hui.

Un quart de siècle plus tard, Rabin n’avait pas changé de ton. Sa première rencontre avec l’Aipac après son élection de Premier ministre en 1992 fut sèche et tendue. Il n’appréciait pas le rôle joué par le monde juif organisé dans la confrontation entre son prédécesseur Yitz’hak Shamir et le président George Bush père concernant les garanties des emprunts. Clyde Haberman, du New York Times, rapporta que les remarques de Rabin étaient formulées avec la rudesse qui le caractérisait et que ses regards auraient pu faire geler le mercure: «Israël, avait-il dit, déterminerait sa politique par lui-même et n’avait nul besoin d’intermédiaires.»

[…]

L’impressionnante biographie de Rabin et ses façons brusques creusèrent l’écart entre les Juifs israéliens et tous les autres. Le concept de base du mouvement travailliste – inscrire des faits sur le terrain, chèvre après chèvre et dounam par dounam – était étranger aux Juifs américains, qui pour la plupart n’avaient jamais vu de chèvre et n’avaient pas la moindre idée de ce qu’était un dounam [9]. Mais ils étaient soulevés d’émotion, et le sont encore, par des slogans ronflants tels que «Nous ne faisons qu’un»; «La Jérusalem éternelle»; «Le monde entier est contre nous» ou «Jamais plus».

La complainte de l’antisémitisme

Les chefs du Likoud, à commencer par Benyamin Nétanyahou, dépeignent Israël comme un anneau de plus dans la chaîne juive perpétuelle des persécutions et de l’antisémitisme ; Rabin, lui, déconcertait les Juifs de diaspora par son projet d’un Israël sûr de lui et vu comme une fracture révolutionnaire.

Quand il redevint Premier ministre en 1992 [10], Rabin voulut libérer les Israéliens de l’éternel sentiment d’isolement des Juifs que quinze années de pouvoir du Likoud avaient ravivé: «Nous n’avons pas à être “ce peuple qui demeurera solitaire” [11]» déclara-t-il à la Knesseth. Son mandat fut marqué par une ouverture spectaculaire au monde extérieur, facilitée par les accords d’Oslo tant décriés et par la libéralisation concomitante des media israéliens. Rabin ne compara presque jamais le pays aux Juifs sans défense du temps de la Shoah; ni ses ennemis aux nazis. Cela eût nié la logique même de la renaissance d’Israël.

Ce fut le côté fondamentalement israélien de Rabin qui le poussa à donner un coup d’accélérateur à la tentative d’impulser un nouveau mode de relations entre l’État et ses citoyens arabes. Il canalisa des billions de shekels vers le secteur arabe afin de redresser des années de discrimination [12]: «On juge une majorité au respect qu’elle accorde à la minorité», disait-il. Couplés à ses pas vers la paix de paix et à sa reconnaissance explicite de la revendication [nationale] palestinienne – le droit à un pays –, les efforts de Rabin firent l’admiration des “Arabes israéliens”. Un très bref moment, ils se sentirent vraiment chez eux.

Une volonté de normalisation

Rabin entendait “normaliser” Israël, sans ignorer la précarité unique de son existence. Il appuya les accords d’Oslo comme une solution au problème palestinien et un tampon diplomatique capable d’assurer un appui international face à l’Iran, en privant ses ayatollahs – peut-être son vocable favori – de tout casus belli rationnel; mais il essayait aussi de briser la réaction en chaîne, et de faire rentrer dans la bouteille les démons qu’il avait lui-même libérés en tant qu’architecte du “miracle” israélien de 1967.

Dans son livre Israeli Identity: In Search of a Successor to the Pioneer, Tsabar and Settler / “L’Identité israélienne en quête d’un successeur au pionnier, au sabra et au colon”, Lilly Weissbrod soutient âprement qu’une fois achevée la guerre des Six Jours «le sabra jeta par-dessus bord la judéité, la diaspora et même le terme de sionisme». Le vide ainsi créé fut comblé par le Goush Émounim [le Bloc de la Foi], dont le rejet de l’occidentalisation et la réaffirmation emphatique de la singularité du judaïsme obtinrent une approbation croissante en Israël.

Peut-être Rabin essayait-il de renverser la vapeur: largement applaudi, le récent documentaire Rabin In his Own Words [Rabin par ses propres mots] comprend un enregistrement de 1976 jusque-là inconnu où il décrit le Goush Émounim et le mouvement des colons comme «un cancer dans le tissu social et démocratique de l’État d’Israël». Il ajoute alors: «Je ne crois pas qu’il sera possible de poursuivre la colonisation dans la durée, à moins que nous ne voulions en venir à l’apartheid, avec un million et demi d’Arabes à l’intérieur de l’État d’Israël.»

Les craintes de Rabin face aux conséquences de l’annexion n’étaient pas nouvelles. Il les avait fait entendre quelques mois après la guerre des Six Jours lors d’une réunion exceptionnelle des cadres de l’armée convoquée par le Premier ministre de l’époque, Lévi Eshkol. Au beau milieu de l’euphorie qui suivit la victoire, Rabin prédit sobrement qu’Israël devait se préparer à une longue période de paralysie en Cisjordanie et à Gaza. Concernant les options de paix qui s’offraient au pays [13], il avait dit il y a quarante-huit ans déjà que le mieux serait de fonder un État palestinien indépendant, mais démilitarisé, qui permettrait à Israël de voir sa sécurité garantie le long du Jourdain. Il faudra de longues années avant que lui-même ou qui que soit d’autre en situation de pouvoir revienne à la formule alors suggérée avec une telle prescience – à un moment où, semble-t-il aujourd’hui, il se pourrait bien qu’il fût [déjà] trop tard.

Les critiques de droite de Rabin, ceux qui ont longtemps refusé de reconnaître leur contribution personnelle à l’atmosphère haineuse qui a précédé son assassinat, ont récemment ajouté l’insulte aux injures: Rabin était l’un des nôtres, ont-ils prétendu. Reprenant une allocution donnée un mois avant son assassinat, ils citaient son opposition à un État palestinien, à la division de Jérusalem, à un retour aux frontières antérieures à juin 1967 [14]. Comme s’il ne s’était pas agi de se positionner avant le démarrage des pourparlers sur le statut définitif, à l’instar de tout dirigeant pragmatique; comme si plusieurs Premiers ministres – de Begin à Sharon ou Olmert et jusqu’à Yitz’hak Shamir – n’étaient pas revenus sur leurs promesses une fois contraints de faire face à la réalité.

Le meilleur pour Israël

Rabin aurait fait ce qu’il jugeait être le mieux pour Israël: tout d’abord, et par-dessus tout, il fut un “serviteur de la nation”, comme tant de ceux qui firent son apologie le notèrent. Il travaillait sans fin des heures durant, en obsessionnel des détails les plus minutieux. À la différence de votre variété de sabras de serre, il se montrait l’ennemi juré du penchant israélien pour l’improvisation, qu’il s’agisse de jouer à l’oreille ou de pianoter sans but. Dans un autre de ses discours restés fameux, il tança les Israéliens en leur conseillant d’arrêter de se reposer sur le slogan «YiHiye beSeder / Ça va s’arranger», parce que tel n’est généralement pas le cas.

À la différence de certains de ses successeurs plus jeunes, eux aussi nés en Israël – Ehud Barak et Ehud Olmert nous viennent à l’esprit – Rabin ne se montra jamais arrogant ni tout feu tout flamme. Comme on sait, il succomba un jour ou deux à ses peurs et ses doutes à l’approche de la guerre des Six Jours. Il appréhendait d’envoyer des soldats au front et était déchiré quand certains d’entre eux ne revenaient pas. «Vous avez choisi un bon chef d’état-major» lança David Ben-Gourion à Eshkol en 1964, lorsque Rabin fut nommé, «mais il est trop prudent»; pas si prudent, comme les Israéliens le découvrirent tragiquement le 4 novembre 1995, pour ce qui concernait sa sécurité personnelle.

Rabin croyait que, comme l’Amérique de Reagan, Israël aussi pouvait être «une haute et fière cité bâtie sur des rocs plus forts que l’océan, battue par les vents, bénie de Dieu et fourmillant de gens de toute sorte vivant en harmonie et en paix.»

Peut-être n’était qu’un mirage, comme l’affirment certains de ses critiques, la vision européanisée et tournée vers l’Occident d’un Israël démocratique et laïque qui ne prit pas forme et n’eut jamais vocation à le faire. Au bout du compte, ce ne fut pas tant à cause de la paix avec les Palestiniens que Rabin fut abattu; mais pour avoir essayé de confronter les Israéliens à la réalité, de les orienter dans ce qui lui paraissait la seule direction rationnelle, de se dresser une dernière fois avant qu’Israël ne se transformât en quelque chose d’entièrement différent.

Rabin était loin d’être parfait mais c’était, selon les mots de Tom Wolfe, un Israélien total, de l’aurore au cœur de la nuit. Il avait consacré sa vie à l’État d’Israël, et il le servait de la seule façon qu’il connaissait, en disant “la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité”.

NOTES

[1] B’Tselem: Fondé en 1989 par des députés, des intellectuels, des avocats et des journalistes de renom, le “Centre israélien d’information sur les droits humains dans les territoires occupés” a pris pour nom “B’Tselem / À l’image de” – la locution qui ouvre le verset 1, 27 de la Genèse : «Dieu créa les humains à son image». Cet abrégé définit dans le judaïsme traditionnel la dignité humaine, et appelle en Israël au respect des droits humains dont il s’est fait le synonyme.

[2] Créé en 1813 dans le roman en langue allemande d’Aldebert von Chamisso – dont l’étrange anti-héros Peter Schlemihl est isolé de tous par l’absence de son ombre imprudemment vendue – ce nom devenu commun se fait synonyme dans le folklore yiddish de “maladroit”, “malchanceux“… Auteur de la mouvance romantique allemande, von Chamisso pourrait avoir forgé le nom de ce paradigme du Juif errant auquel lui-même s’identifie à partir de la figure biblique de Shelumiel le Siméonite (le prince Zimri ben Salu), qui ne régna que sept jours et mourut par le feu «du fait de ses péchés» [cf. Nb 1,12; I Rois 16, 15-18]… Et, tout comme le “yinglish“ dans l’une des multiples subcultures américaines, l’hébreu réintègre en un jeu de miroir familier le vocable yiddish dans la culture populaire israélienne.

[3] La Mishna (משנה) est la première et la plus littérale des compilations par écrit de la «Loi orale » qui s’élabore dans les académies talmudiques et vient compléter la « Loi écrite » (les livres du canon judaïque) en l’absence de structure nationale.

[4] Les Juifs nés sur la terre d’Israël depuis le XIXe siècle ont été assimilés pour leur douceur bardée de piquants à la figue de Barbarie, le fruit du cactus : “צבר / tsabar”. Le surnom s’est fait nom et les désigne encore : Tsabar(im) au masculin ou Tsabarith (Tsabaroth) au féminin. Translittéré en “Sabra” dans les langues européenne, il ne s’y décline pas au féminin, se contentant de prendre le “s” du pluriel le cas échéant.

[5] De bon aloi en effet au temps de la tsena, le rationnement resté gravé dans les mémoires auquel le jeune État absorbant des immigrants par centaines de milliers – dont de nombreux rescapés de la Shoah – fut confronté de 1948 à 1958, au moment où l’Europe d’après-guerre, à l’inverse, trouvait progressivement l’abondance.

[6] Créé en 1941 par la Haganah, (“la Défense”, l’armée de la population juive en Palestine mandataire), dans la perspective du combat contre Vichy puis contre les troupes allemandes au Moyen-Orient, le Palma’h (acronyme de Plougoths Meretz / “Unités de choc”) un moment entraîné par les Britanniques s’appuie sur les kibboutzim et passe à la lutte contre la puissance mandataire qui entend le démanteler dès la victoire d’El-Alamein. Contraintes après la fondation de l’État de rentrer dans le rang et les rangs plus modérés de la Haganah, ces unités d’élite donneront à la jeune armée d’Israël ainsi formée ses commandos sur terre, sur mer et dans le ciel; ses parachutistes; et les plus légendaires de ses officiers.

[7] La révolte de la famille sacerdotale des Maccabées contre la dynastie hellénistique des Séleucides, au IIe siècle avant l’ère commune, conduisit au règne de la dynastie des Hasmonéens – mais concrétisa la fracture entre Juifs hellénisants et ceux qui étaient prêts à lutter pour un judaïsme pur et dur; Ari ben Canaan est le héros du roman Exodus et du film éponyme qui monte, dans le livre, l’opération d’immigration clandestine… Sous les traits de Paul Newnan, il prend dans le film d’Otto Preminger les commandes du navire errant.

[8] Littéralement “carnet de service” dans l’armée (le “shérouth léoumi”, ou “national”, est le nom du service militaire); dans l’administration; au gouvernement… Le pluriel semble donc indiqué. En français, on pourrait titrer Carnets de service, États de service, ou tout simplement Carnet de bord… au singulier, cette fois.

[9] Le dounam (dix ares, soit 1 000 m2) représentait dans l’empire ottoman la part de terrain qu’un homme pouvait labourer en un jour.

[10] Après un premier mandat, du 13 juillet 1992 au 4 novembre 1995.

[11] Ces quelques mots, qu’aucun guillemet ne signale dans le texte de Chemi Shalev, font référence au verset 9 de Nb 23, «Hen âm levadkha ishkan / Voici un peuple qui demeurera solitaire». Affirmation de particularisme religieux et national qui se couple en une tension dialectique, selon E. Ish-Shalom dans un article à paraître prochainement dans la revue Pardès, avec les valeurs éthiques universelles du judaïsme.

[12] Durant les années Ben-Gourion, où les citoyens arabes d’Israël furent soumis à un strict contrôle de leurs déplacements, le clientélisme fut la règle en matière de subventions publiques, qu’il s’agît du secteur arabe d’éducation ou d’infrastructures. C’est ainsi que la très vaste agglomération d’Oum-el Fa’hem – qui avait la malencontreuse idée de voter communiste, plus précisément pour la branche pro-palestinienne du parti après sa scission, et non pour les travaillistes – n’avait toujours pas de système d’égouts dans les années 80, ce qui fit le lit du Hamas. De l’art (involontaire) de faire divorcer la faucille et le marteau au profit du sabre et du voile…

[13] Quelques années et une guerre plus tard, Golda Meïr fut vivement contestée pour avoir rejeté d’emblée et par une défiance excessive les discrètes approches de Sadate, prêt à négocier la paix en échange du Sinaï… La diplomatie secrète n’aboutissant pas, l’alliance égypto-syro-jordanienne et l’attaque de Kippour s’ensuivirent – qui virent en octobre 73 pour la première fois la surprise jouer contre Israël. Peut-être la “grand-mère” d’Israël eût-elle dû se souvenir que la peur n’évite pas le danger.

[14] Dans ces conditions, et précisément de leur point de vue, pourquoi l’assassiner?